当我们谈论东野圭吾时,我们在谈论什么

¥17.99

《当我们谈论东野圭吾时,我们在谈论什么》的作者指出,东野圭吾的推理小说表达了一种理想,那就是慰藉卑微者饱受死亡威胁的心灵。这种理想属于所有对生命困境有真切感受的人类个体。他笔下的卑微者与现代化的社会形成对立,反抗科技理性及与之相伴的监控制度,这就是张扬差异,甚至可以说肯定了异端的权力。本书根据东野圭吾的小说,或者东野圭吾的人生经历,总结出生活中我们所遇到的困惑或者需要注意的一些修养。 东野圭吾的小说能在当代引起人们的共鸣,其原因在于他的小说不偏不倚地说中了人们的种种内心困惑,但是在小说当中,我们加以思考,便能在此找到答案。 《当我们谈论东野圭吾时,我们在谈论什么》就是利用东野圭吾的小说给我们找答案的书。并告诉人们如何在生活中实现自己的价值,实现幸福。

旨永神遥明小品(大家小札系列)

¥15.60

《旨永神遥明小品》是著名学者吴承学先生研读晚明小品文的札记随笔。小品文是晚明文人心态真实而形象的写照,空灵闲适,令人称赏,是古代文学传统主体的精彩补充。书中重介绍了晚明小品文写作的主要作家,实事求是地概括出这种文体表现在思想情趣与艺术形态上的总体特。既道出其妙处,即小品文在传统古文“文以载道”的轨辙之外另立一宗,以悠然自得的笔调,以漫话和絮语的形式体味人生;也揭示出其弊端,即它在思想内涵和历史深度方面难以望传统古文项背。全书文字绵密平实,颇具韵律,可让读者真实、全面地认识晚明小品。

聊斋的狐鬼世界(大家小札系列)

¥15.00

《聊斋志异》是一部堪称“前无古人,后无来者”的文言短篇小说集,蒲松龄以他超凡的想象力和深刻的洞察力构筑起一个亦真亦幻、亦人亦鬼的幽冥世界。本书收录了著名古典文学学者张国风教授的四十多篇关于《聊斋》的精彩评说,通过品味聊斋人物和故事,揭秘文本掩藏下的真实世界,体会蒲松龄的天才构思。全书结构简单明了,文字深浅出,妙论纷纭,思想内容既不深奥,亦不复杂;在语言上也是力求通俗易懂。是极为少见的、外行人也能轻松读懂的品鉴《聊斋》的佳作。

中国千年文萃-赋赏

¥6.99

中国是一个文学大国,中国的文学有着悠久的历史,如果从远古神话和谣谚算起,中国文学已经有数千年之久。中国地域辽阔,东西南北各方风土习俗迥异,再加上历史的更迭、变迁,中国古代文学形式、题材、风格之多样,作家作品之繁盛,是世界上其他国家所少有的。中国古代的文章虽然重视实用,旨在记事、宣教、立言,所谓“文以载道”,但这并不表示古人对形式美的忽视。事实上,古代的文章极为讲究辞采,甚至要辅之以声韵和谐,绝不仅停留在达意的层面上。赋是诸文体样式中重要的组成部分,是古代中国人生活经验与语言艺术的复合结晶,是留给现代中国人的一份十分宝贵的文化财产。由于汉字源于象形、会意的特点,以及古人比、兴手法的运用,赋的辞采极为富丽辉煌。 赋形成于战国时期,早以赋命名的文章是荀子《赋篇》(见《荀子集解》卷一八),以隐喻方式写礼、知、云、蚕、箴(针)五种事物,设为问答,铺陈描述,这些因素都对赋的出现有一定影响。汉魏六朝是赋的全盛时期,中国文学史上一些著名的赋基本上都出在这一时期。汉魏六朝时政治动荡、征成频繁、民不聊生,改朝换代如走马灯一般,用“冰炭满怀抱”形容那时士大夫的生子境遇,实在是为适当不过了。个人的苦难加上民族、国家的苦难,孕育出了这一时代的文学,奠定了这一时代文学慷慨悲凉的基调,从东汉、建安时期的赋到庾信的骈赋,无不反映出这一时代的特点。

亦狂亦侠亦温文:龚自珍的诗文与时代(为你解读中国古典诗坛殿军的剑气箫心)

¥24.00

龚自珍被誉为中国古典诗坛的殿军。在清王朝大厦将倾的前夕,他早已感觉到山雨欲来风满楼的气氛,众人皆醉,唯我独醒,诗作遂充满忧郁、沉痛与悲天悯人的情怀,读之如目睹当年的社会景象。而其清奇多彩、洞烛先机、识见超绝处,尤为世人所激赏。本书通过解读评其诗词文章,展现诗人的思想历程、心灵轨迹和丰富的时代背景,投射出龚自珍独特的思想魅力和人格魅力。文章举凡诗人轶事,诗词赏析,均能做到深浅出,启人心智。

优雅的发现:伦敦的每一个角落,都铭刻着一场文学盛宴

¥24.50

伦敦,作为世界上伟大的文学城市之一,每一个角落里都是历史悠久的建筑和故事。 《优雅的发现》一书贴近英国文学的心脏之地——伦敦,从埃德蒙·斯宾塞、莎士比亚,讲到尼尔·盖曼和威尔·塞尔夫,从浪漫派作家、讽刺作家讲到现代派作家和科幻未来派作家,跨越不同历史时期,涉及不同的文学体裁,以专题形式生动讲述了诞生在伦敦的多部文学作品背后的秘事内幕,带领读者在显赫的文学地标上发掘引人胜的趣闻轶事。 同时,本书走各家出版社、咖啡馆、公园,沿着多年来蜿蜒穿过伦敦市内的曾经赋予作家灵感的街道观光游览。 你会发现,这是一座充满思潮理念、智慧谋略,人才荟萃的城市。

晚清至“五四”文学批评的人性话语研究(1897-1927)

¥16.66

本书以晚清至“五四”时期文学批评中的人性话语为研究对象。这一对象不是静态的实体,而是一个动态的过程。作者藉以追溯的是20世纪中国文学史上以“人性”为批评话语的现象是如何形成的,不仅为晚清至“五四”人性话语的演变勾勒出一个清晰而微妙的内在脉络,而且将新文学的发生源头往历史的纵深处追溯和挖掘。

谛听杂音:报纸副刊与香港文学生产(1930-1960年代)(精)--香港中文大学中文系学术文库 中华书局出品

¥39.97

本书共分三辑。*辑:1930年代“南来文人”的角色和贡献;第二辑:1940、1950年代之交“青年文化教养”的成效;第三辑:1950、1960年代“香港的自我论述”。另有一篇附录《香港报纸文艺副刊研究的回顾》。作者从报纸副刊手,从以上三个阶段详细探讨了香港文学的生产、发展以及个性,涉及《大公报·文艺》、《立报·言林》、《星岛日报》、《新生晚报·新趣》等不同时期具有代表性的报纸副刊以及众多的香港作家。

<文心雕龙>雅丽思想研究(全二册) 中华书局出品

¥35.91

《文心雕龙》所确立的雅丽思想,对于解决诸如风格“八体”之渊源与褒贬、“风骨”内涵与主旨、“隐秀”是否风格理论、“文笔之辨”等历来争论不休的专题研究颇有积极意义;同时,对于魏晋以来“文学自觉”的趋势,刘勰对此行了坚持正确方向、主张重情尚美、提倡文学新变的阐释,也对新变轻艳、师法不古、创作讹滥、思想不雅、作用有限的创作实践提出了批评与救弊主张。这样,雅丽思想就不仅成为指导《文心雕龙》创作、鉴赏、批评的基本思想,还成为对“文学自觉”的再次自觉的重要理论。 《<文心雕龙>雅丽思想研究(套装上下册)》共分三编,上编梳理雅丽思想的理论渊源,中编论述雅丽思想的基本内涵及其在《文心雕龙》全书中的贯通表现,下编运用雅丽思想解决“风骨”等争论。论文的写作目的,是力图树立《文心雕龙》的雅丽文学思想并阐述其理论价值。

明代后期<楚辞>接受研究论集(精)--香港中文大学中文系学术文库 中华书局出品

¥45.60

明代前期,道学独尊,由于道学家认为屈原行迹有失中庸,因此作为传统经典的《楚辞》也鲜为学者论及。正德以降,心学兴起,文坛繁荣,楚辞学著述大量涌现,新的学术特色很快就体现于《楚辞》的受情况,本书即聚焦于这一时期的《楚辞》受史。全书整体分两个部分,*部分整体讨论明后期《楚辞》受的三种面貌,第二部分则以明后期楚辞论者张凤翼、郝敬和陈仁锡为代表,具体分析《楚辞》受之特色。

名士范儿:《世说新语》与魏晋风度

¥15.00

肖能编*的《名士范儿(世说新语与魏晋风度)》以《世说新语》一书为主要取资范围,提要钩玄,旁搜远绍,从旷达、雅量、容止、黠痴、药酒、山水、清谈、戏谑、钟情和游艺等十个方面,解析了魏晋名士的精神风度和人生境界,通过其外表、性格、情趣好尚和生活方式的罗举概括,勾勒出此一时代带有共性的精神风貌。全书篇幅简短,格局阔,文笔流畅,议论风发,尤其是对《世说》文本的解读,时有新警之见。总体上说,是一部较好的魏晋文学研究论*。

探古求今说儒学

¥14.99

《探古求今说儒学》是儒学悟读之书,亦可作为学术随笔集。作者滕贞甫从儒学文本出发,结合当下世风,阐述感悟,对一般读者有一定的启发意义。如,对儒家仁义礼智信的阐释,对《易》、《孝经》的释义,对孔子、孟子等都不乏个人真知灼见。全书对孔子的儒家学说思想行了全面概述和分类解析。作者熟读儒家经典,深谙国学精髓,书中,他以通俗易懂的文字阐述了国学经典的现实意义,并对一些误读现象提出矫正。全书内容详实,语言质朴,弘扬了中国传统文化,传播了正能量。

晚翠之树:今天如何读汪曾祺

¥15.00

一说到关于吃食的文章,我们就会想起《端午的鸭蛋》;一想到鸭蛋,我们就会想起那个爱吃的老先生汪曾祺。他在生命后十七年疯狂写作,留下十二卷文字,登上文坛大家的席位。这位“中国后一位士大夫”,在他离世二十几年后,越来越受读者欢迎。今天我们应该如何读汪曾祺?虽晚仍翠枇杷树,他的作品将一直滋养着我们。

文心【汉语大师夏丏尊、叶圣陶联袂呈现!师生共读的阅读与写作经典,让枯燥无味的知识变得妙趣横生!融知识于故事,以故事传知识,生动周到,深入浅出。】

¥7.85

汉字、词语、诗词、戏剧、阅读、写作……这么生硬的知识,让我们怎么爱上学习?如果有这样一本书,既像小说一样好读,又能在有趣的故事中学到丰富的知识,一定会深受欢迎。 《文心》是汉语大师夏丏尊、叶圣陶二位先生多年语文教学经验的结晶之作,通过将抽象的知识与具象的学习和生活场景相联系,融知识于故事,以故事传知识,生动周到,深浅出,影响了一代又一代的老师和学生,被广大读者誉为语文教学的经典之作。

写给大家的美学二十讲【文艺青年、设计师、美学研究者常备案头书。于诗歌、绘画、书法、雕塑、音乐中发现美,提高审美品味,提升艺术修养。】

¥27.20

宗白华先生是中国现代美学的先行者和拓者,被誉为“融贯中西艺术理论的一代美学大师”。本书精选宗白华先生20篇美学论述,全新编排,内容从宏观的文艺美学理论,到具体的艺术分析;从东方的书法、诗歌,到西方的雕塑、戏剧……涉及美学的方方面面。 全书文辞典雅,富于诗情画意,将“美”娓娓道来,让每一位渴望美、渴望自由安宁的现代读者,在灵动的文字里充分感受艺术的魅力,走美的世界,提高审美品味,寻回内心的诗意与纯真。

水浒传的诞生:怎样的强盗书(李欧梵、罗新、商伟、杨早共同推荐,颠覆传统认为《水浒传》以北宋末年淮南盗为原型的印象,岳飞竟是宋江的历史原型?后浪出品)

¥49.20

本书将《水浒传》置于宋金战争的背景中,精彩地运用史料考证与文学研究相结合的方法,破过去读者一般认为的水浒故事以北宋末年淮南盗为原型的印象,揭示《水浒传》的来历与南宋抗金的历史,尤其是与岳飞及南宋初年民间武装抗金的忠义人之间存在千丝万缕的关系,岳飞的精忠报国与冤狱或许是《水浒传》创作的一股推动力。本书分为“《水浒传》的来历”“《水浒传》内外的人与事”“心态与艺术”三部分,用大量笔墨检视小说中的人物、地方、事件与真实历史和地理的关系,检小说原型人物的悲壮事迹,也分析了《水浒传》的艺术特色,一步论证历史真实的人与事在《水浒传》中投下了大量影子。

中国文学史

¥1.99

《中国文学史》直面当代文学理论对文学史的挑战,吸收当代传播学和接受美学的观点,把“文学传媒”视为与“文学理论、文学批评、文学鉴赏”同样重要的文学史的一翼,指出文学传播方式的改变会导致创作文体,创作方式和创作风格的变化,例如:宋朝印刷术的发明、宋代作家的学者化、宋诗以才学为诗的风格特征,这三者之间的联系,是过去的文学史和文学理论根本无法把握的,这问题正是当代文艺理论所提出而为过去文学史著作所经常忽略的。

喜智与悲智——杨绛的文学世界(杨绛诞辰110周年纪念)

¥25.99

本书是一部文学评论专著。作为融贯中西的文学大家,杨绛先生以睿智、精纯、真诚、旷达的文字俘获了万千读者的心灵。本书深浅出,详尽解读杨绛的全部戏剧、小说、散文作品,抉幽发微,引领读者体察杨绛作品独特的审美特征、精神意蕴与文化内涵,这位身披“隐身衣”的智者的内心世界,领略其幽默与悲悯交织、理性与感性并举的智慧魅力。 作为海内外第*部系统化、总体性阐述杨绛八十余年文学创作的专著,本书亦力图通过个案分析把握二十世纪中国历史变迁中知识分子的精神脉动。

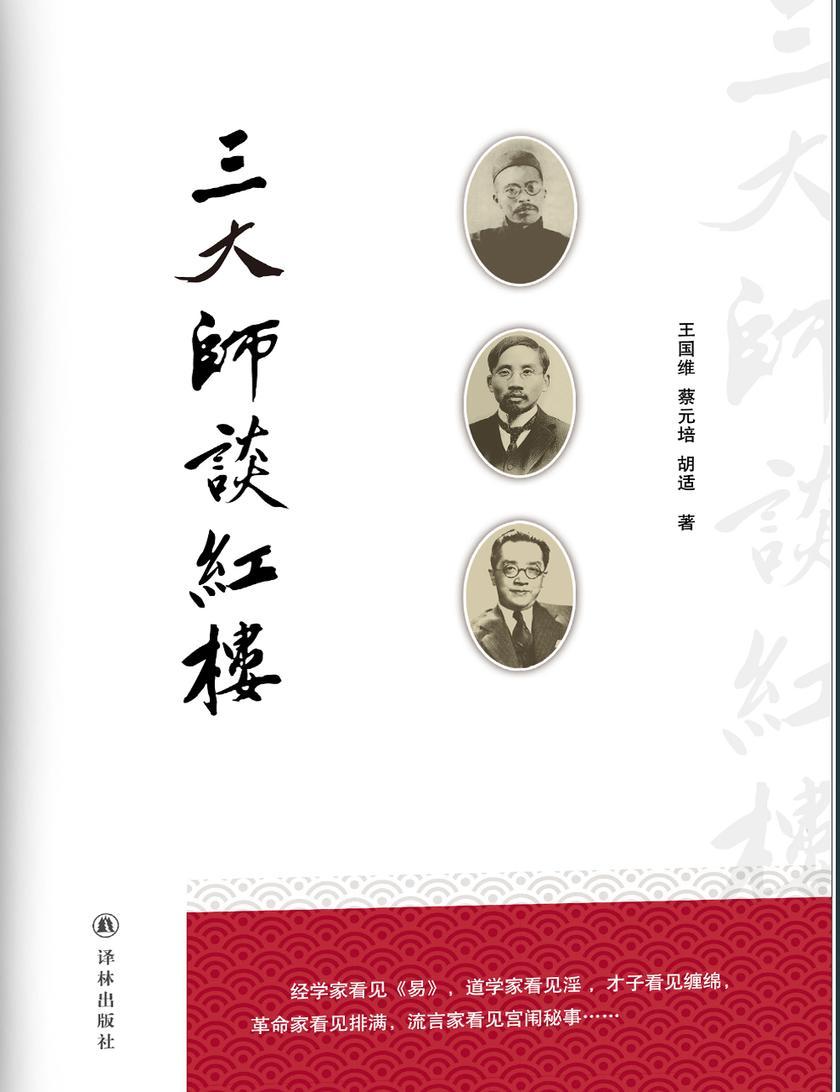

三大师谈红楼

¥13.00

《三大师谈红楼》收了我国国学大师王国维、蔡元培、胡适分别评论《红楼梦》的三篇文章,即《〈红楼梦〉评论》《〈石头记〉索隐》和《〈红楼梦〉考证》,并配以精美插图。通读全书,可以了解三位大师各自的主张和观,获得对《红楼梦》价值的再认识,如《红楼梦》的悲剧意义、《红楼梦》是政治小说、《红楼梦》作者曹雪芹的家世和生平考证等,并重温大师们在学术论争中的风采和魅力。

在万米高空遇见庄子

¥15.99

荷尔德林、尼采、列维纳斯、德勒兹、庄子、老子……作者带领我们在哲学大家的森林中穿越。每一位大家都具有不凡的思想和灵魂,他们拓的思想空间为人类世界了崭新的维度。与此同时,我们也会看到每一种思想的局限。全书内涵丰富,析理精深,并有从生活到艺术的独特视角。

品中国书家

¥36.00

汉字道法自然,书法呈现汉字之美。书中的李斯、蔡邕、钟繇、卫夫人、王羲之、颜真卿、柳公权等13位书法家,以人生的磨砺和挥毫,铸就了中国书法的天花板。他们创立、承续或改变了书法的走势。书法在师徒、族人和挚友之间的传承与激发令人深思。书法的背后,是国朝风云和人生际遇碰撞后的苦涩与馨香。大师们被反复锻的人生,波澜起伏地迸发出书法长河中的千古绝唱! 本书是一本适合书法教育的品质读物,注重审美和品质的传导、感悟。

购物车

购物车 个人中心

个人中心