青春放歌:青年志愿垦荒队赴边疆垦荒

¥2.00

《共和国故事:青春放歌(青年志愿垦荒队赴边疆垦荒)》内容简介:自1949年10月1日中华人民共和国成立至今,新中国已走过了60年的风雨历程。历史是一面镜子,我们可以从多视角、多侧面对其进行解读。然而有一点是可以肯定的,那就是,半个多世纪以来,在中国共产党的领导下,中国的政治、经济、军事、外交、文化、教育、科技、社会、民生等领域,都发生了深刻的变化,中国人民站起来了,中华民族已屹立于世界民族之林。

人民政府:中央人民政府政务院成立

¥2.00

自1949年10月1日中华人民共和国成立至今,新中同已走过了60年的风雨历程。历史是一面镜子,我们可以从多视角、多侧面对其进行解读。然而有一点是可以肯定的,那就是,半个多世纪以来,在中国共产党的领导下,中国的政治、经济、军事、外交、文化、教育、科技、社会、民生等领域,都发生了深刻的变化,中国人民站起来了,中华民族已屹立于世界民族之林。

悲壮中国:四川汶川发生八级特大地震

¥2.00

本书介绍了四川汶川发生八级特大地震之后,全国上下抗震救灾的情况,包括突发灾情、领导救灾、紧急救援、表彰英雄等章节。

结束过去:戈尔巴乔夫访华与中苏两国关系实现正常化

¥2.00

自1949年10月1日中华人民共和国成立至今,新中同已走过了97年的风雨历程。历史是一面镜子,我们可以从多视角、多侧面对其进行解读。然而有一点是可以肯定的,那就是,半个多世纪以来,在中国共产党的领导下,中国的政治、经济、军事、外交、文化、教育、科技、社会、民生等领域,都发生了深刻的变化,中国人民站起来了,中华民族已屹立于世界民族之林。

寂静的孩子

¥34.99

《寂静的孩子》是作家袁凌历时四年走访、探察、记录、沉淀,全新写就的一部非虚构作品。在这部作品中,袁凌将他的目光聚焦到了孩童的身上,他关注当下中国城乡儿童的生存困境,切身感受他们的生存条件、日常劳作和精神状态,认真倾听孩子的声音,*终完成了这一份关于孩童的生活和人性记录。 留守、随迁、失学、单亲、孤儿、大病……儿童在困顿与匮乏的境遇中艰难挣扎,却又顽强成长。儿童的生命本应该是奔流的瀑布,自由而快乐,但这些孩子的声音却受制于阶级、地缘、身份的壁垒而无法被传达。《寂静的孩子》就是关于这样一批儿童生存境况的详实记录。破壁垒,克服距离,在我们的世界里,他们的声音不应如此安静。

特蕾莎修女传

¥1.99

特蕾莎修女,一位穷其一生为贫穷的人当中贫穷的,孤苦的人当中可怜的人奔波服务的伟大女性。特蕾莎修女是1979年诺贝尔和平奖获得者,也是20世纪80年代美国青少年崇拜的4位人物之一。本书以丰富细腻的文笔,讲述了她传奇而伟大的一生。本书是特蕾莎修女的部中文传记,作者以其细腻的笔调及充沛的激情,不仅真实还原了特蕾莎修女善与爱的一生,而且为读者带来了许许多多亲切温暖的心灵感动。

传销内幕揭秘

¥9.90

敢作为专著,《传销黑幕揭秘》有鲜活的语言、跌宕起伏的情节和深刻的理性分析,为读者揭开了传销集团的层层“黑幕”,传销头目的奢侈生活,传销大军的苦难血泪,传销给社会经济文化和道德风气带来的严重损害做敢当当

都市之梦

¥1.99

《都市之梦》是一部长篇报告文学,文章借助在邓小平同志南巡讲话之后,中国的城市建设蓬勃兴起这一时代背景,讲述济南这个城市从1991年之后的变革,实现了济南的建成现代都市的梦想,同时塑造了姜春云、李启万、庄庆臣、孙常印、张福山等为济南城市建设竭尽全力的优秀党员,尽情展示当代都市的斑斓壮阔以及城市现代化建设的成果。

松浦弥太郎:恋物物语

¥29.40

《恋物物语》内容简介:日本生活美学家松浦弥太郎,以充满真情的文字与摄影,记录爱不释手的日常物品,细述生活中每一份温暖情意。每件日常物品如果充满爱意地使用,就会被赋予灵魂,成为生命无可替代的一部分。对我来说,真心握住一个人的手温暖他,就是爱一个人无私的表现。对待爱物也是如此,紧紧握住一件日常小物,就像握住一个人的手,不也是一种爱的表现吗?我记下自己每天把玩、温暖的随身物品和它们与我息息相关的情谊,希望大家体会到,我虽说不出口单想要努力传达的“爱”。

天才职业者访谈录

¥39.99

我们身边一直存在着各种不为人知的小众职业。 我们听过很多传说,却不了解真相。 · DNA鉴定师心里藏了哪些秘密? · 遗体美容师会见鬼吗? · 在站街女的地盘摆羊肉串摊卧底是什么体验? · 睡眠医生怎样让人睡个好觉? · 如何当一个“合格”的流浪汉? · 花10万指甲盖大小的石头值得吗? · 《大话西游》“情敌”紫霞仙子和白晶晶竟是同一人配音? 10种小众职业,10位天才从业者。 他们在这里分享职业生涯里的见闻和故事、知识和秘密。 每个故事都是一位职业人独一无二的冒险,甚至是一生只有一次的高光时刻。 希望这些故事会陪着你,做你的后盾,在遇到困难的时刻为你增加勇气。

我们的普世文明(2022版)

¥52.80

这本书汇集作家V.S.奈保尔极为重要的二十篇游记及纪实作品,始于1962年的印度归乡之旅,终于1991年的拉美革命调查。奈保尔以脚步丈量世界的参差,在三十年间跨越四大洲,从第三世界角落走到帝国主义中心,铭刻战后世界的分裂和血泪,剖析不同国家政体和意识形态的现实困境。 在这段贯穿一生的旅行和写作中,他深情回望出生地特立尼达,那座人口仅有五十五万的殖民地小岛;也一次次地重返印度,那是父辈的故乡,是“一个我会怀着巨大的柔情想起、但又总是想要逃离的地方”;又将目光投向更远大的世界,如战地记者般闯风暴的中心——在刚果新王的独裁国度,于丛林和河流中寻找黑暗的心;卷布宜诺斯艾利斯的肮脏战争,在墓地和妓院间撞见阿根廷的灵魂;现身美利坚的选举现场,见证金钱、权力和电视如何摈弃智识和制造民主。

重庆谈判(下)

¥19.00

1944年6月6日,盟军开辟欧洲第二战场,发动了“霸王行动”中的诺曼底登陆,一举摧毁德军的“大西洋壁垒”。于是,罗斯福又把目光转向亚洲,视点落在中国。此长篇小说构思宏大、新颖,把为期43天的重庆谈判放在国际大环境之中,各种矛盾错综复杂,情节设计张驰有度,场面描写紧张激烈,气氛渲染浓郁,语言洗练简洁。其他历史人物,如周恩来、王若飞、斯大林、丘吉尔、罗斯福、赫尔利、史迪威、郭沫若、张澜、柳亚子等无不栩栩如生。这是一部可读性极强的壮美的历史画卷。

深蓝的故事3:未终局

¥45.99

本书是“深蓝的故事”系列z新作品,叙写了深蓝出警过程中亲历的真实警情。 其中既有“抓住那个跟踪厂花的流氓”“消失的孩子”这样可读性极高的故事:两件时隔多年破获的大案,两位追查多年的办案者,揭的是错综复杂的真相和隐秘的人心;也有对一线民警紧急忙碌工作的聚焦;但更多的是一些绕不妻子、丈夫、父母、子女这些核心身份的看似寻常的小故事:一个从小的“好孩子”是如何走到涉黑被捕,一对成功光鲜的父母又是如何培养出一个疯孩子,曾经的养子是如何变成仇人…… 轮番上演的社会悲喜剧下,是对抉择与人心的步步诘问!

重生之旅:白血病女孩的五年

¥47.99

张夸夸,一个“90后”职场女孩,看起来和别人没什么不同。她从没想过年轻时也可能会死,直到27岁生日那天,她被送中心ICU抢救,医生几次建议家人为她准备后事。 摆脱死亡很难,人生没法一下子就变好、变顺。她历经了4次大化疗、8轮维持治疗。病情逐渐好转,但人生的难题并不只有死的威胁,不是活下去就万事大吉了。5年间,身体变差、工作停摆、婚恋无望,她的人生密布着各种困境。 她讲述的不仅是她的“存活奇迹”,更是她的“重生之旅”。人的一生总会遇到低谷,当你感到痛苦、绝望的时候,也许你可以从她的故事中找到解决自己困难的勇气。

中国正式恢复联合国席位盛况纪实

¥3.50

本书内容包括了*反对联合国制造两个中国、周恩来高度赞扬十八国声明、外交部重申中国的合法权利、周恩来指示评论员揭露美日阴谋、*询问联合国表决情况、联大开始表决两阿提案、中国国旗首次在联合国升起、周恩来紧急召集外交部人员开会、*说马上组团去联合国、周恩来说美国计算机失灵了等内容。

知识青年上山下乡决策揭秘

¥3.50

本书内容包括了有《人民日报》号召青年到农村、中央批示树立劳动光荣的风气、团中央赴苏联考察垦荒经验、国务院提出大规模开垦荒地、团中央组建青年志愿垦荒队、青年团积极筹备垦荒队、北京青年垦荒队踏上征程、北京垦荒队安营北大荒、北京垦荒队战胜重重困难等内容。

军统特务实录

¥11.50

军统,一个曾经与“暗杀”、“残忍”、“情报”等词汇紧密相连的组织,一个神秘莫测而又令人恐惧的组织。如果把军统比喻成一个公司,戴笠就是这个公司的总经理,蒋介石则是这个公司的董事长。在当时内忧外患的局势下,军统从蓝衣社,也就是复兴社起家,逐渐成长为国民党的重要特务机构之一。在日寇侵华,国难当头之际,复兴社酝酿并参与了很多跟抗日有关的重大事件。成立了“抗日杀奸团”等多个锄奸组织,以瞳杀等形式,为抗日锄奸。抗日战争期间,军统人员几乎遍布了国民党的所有部队,包括远在异国的中国远征军。抗战胜利后,为了抢夺政权,军统制造了一系列的惨案残害共产党人,著名的有李公朴、闻一多惨案,暗杀叶挺、杨杰等爱国将领,还企图暗杀鲁迅、张澜等民主步人士。在新中国成立之际,军统还伺机破坏建国大业。直到共和国建立后,依然有很多军统特务潜伏在大陆,企图破坏新中国的建设。

末路穷途:日本战败前后

¥10.50

本书以翔实的史料,朴实的描写全景记叙了1945年日本战败前后的经过。除记叙与中国有关的日本战败前后经过外,还对一些其它二战题材书籍较少涉猎的历史问题加以较细记叙。具有较强的史料价值。

大陆黄金运台秘事

¥15.00

在解放战争即将胜利之时,大陆的几百万两黄金被国民党秘密运往台湾。这些黄金是大陆人民辛勤劳动的血汗,本应属于人民,但国民党却盗取了国库中的黄金。本书对这一历史事件的始末行了解读,让读者较全面地了解国民党败退之时的所作所为。

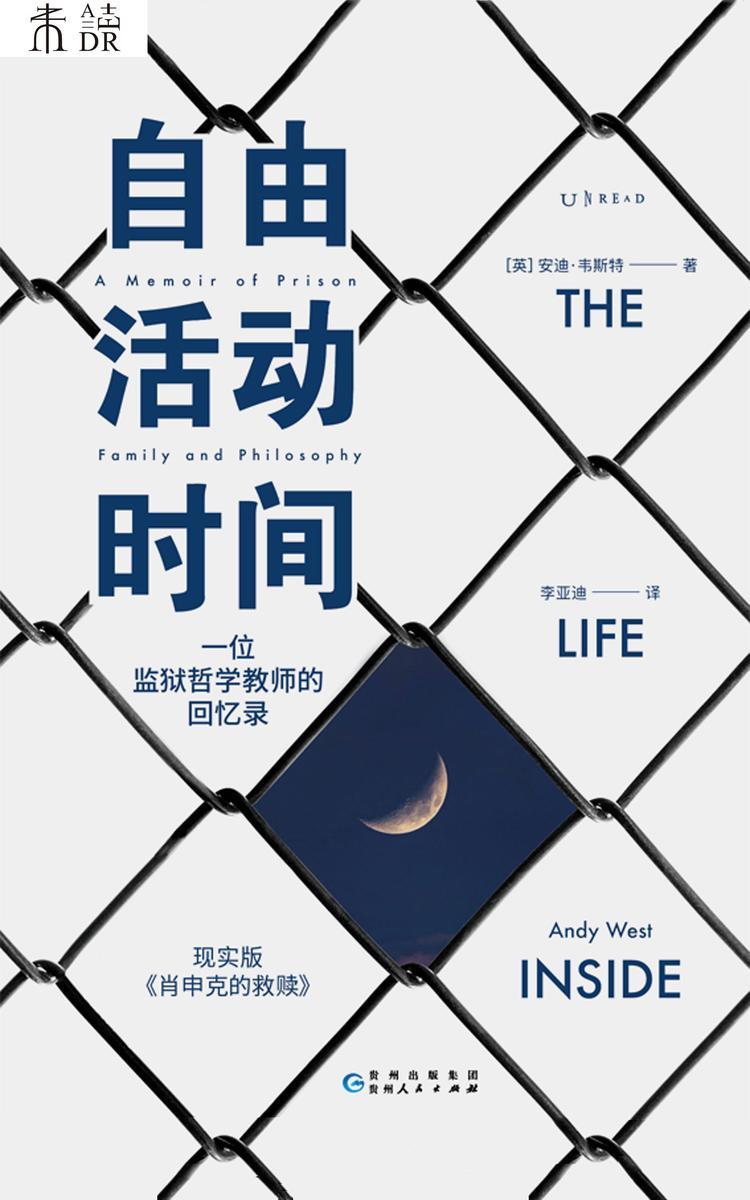

自由活动时间

¥61.80

安迪是一个“天生有罪”的哲学老师。 每当踏监狱的安检门,他脑子里的“刽子手”就会始蠢蠢欲动。而在充斥着暴力的监狱里讲课,他明显乱了阵脚:控制不了讨论的方向、回答不了学生的问题,还总是不由自主地被勾起记忆深处的回忆……在这场和刽子手的斗争中,他用哲学当钥匙,了被监禁的身体的思想世界,更深刻地理解了人性,最终实现了自我救赎。

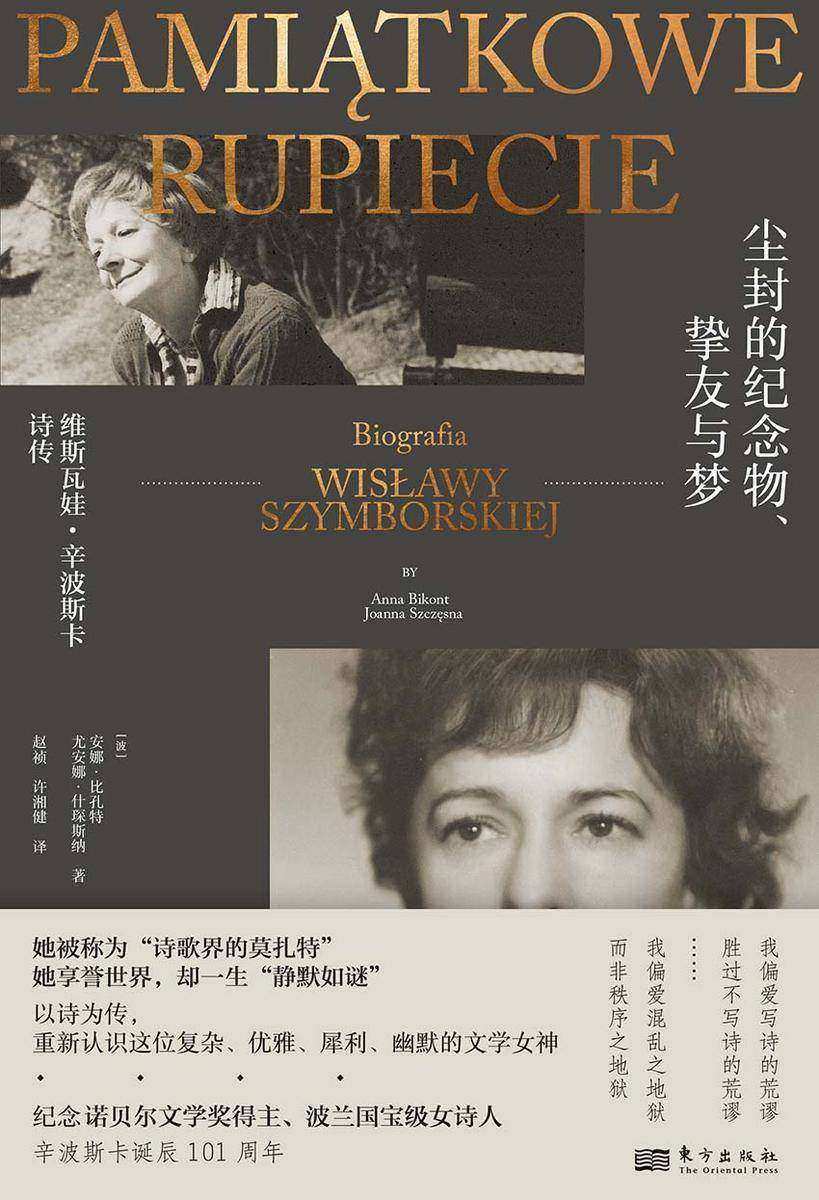

尘封的纪念物、挚友与梦:维斯瓦娃·辛波斯卡诗传

¥39.99

《尘封的纪念物、挚友与梦——维斯瓦娃·辛波斯卡诗传》由辛波斯卡基金会授权出版,是诺贝尔文学奖得主、波兰国宝级女诗人辛波斯卡的官方传记。 辛波斯卡是波兰女作家,同时也是杰出的翻译家,将许多优秀的法国诗歌翻译成了波兰语,并于1996年荣获诺贝尔文学奖,其诗作被称为“具有不同寻常和坚韧不拔的纯洁性和力量”。她是波兰的第四位诺贝尔文学奖得主,也是世界上第三位获得该奖项的女诗人,享有“诗歌界的莫扎特”的美誉。获得诺贝尔奖一年后,本书作者安娜·比孔特和尤安娜·什琛斯娜表达了希望为她写一本传记的想法。起初辛波斯卡并不乐意,因为她一贯不愿谈论自己的私生活。本书作者以耐心细致的调查和收集到的大量资料,最终赢得了诗人的信赖。 在本书中,读者将会邂逅一位从容优雅又有些古灵精怪的诗人。她对待诗歌认真到执拗,写作书评时则从不挑食;她喜欢和朋友们联句写油诗,喜欢自制拼贴明信片,喜欢各类恶作剧的小玩意儿;她的一生经历了自“二战”到波兰共和国成立的风风雨雨,曾蜗居小楼,也曾荣誉加身,而她始终内心坚定,不随波逐流。 书中不仅包含辛波斯卡本人及其亲密朋友的回忆,还收录了近百幅珍贵的私人照片,近百篇辛波斯卡的诗歌和杂文穿插在文中,并附有作者的精微解读。

购物车

购物车 个人中心

个人中心