世界艺术概论(上)

¥1.50

这套书既力求准确而简要地描述不同艺术门类的历史,又注重突出重点事件、人物和作品,希望能反映当前的学科发展水准,体现近的研究成果。文字上力求通俗、生动、晓畅,又强调对作品要有较好的艺术分析和准确的评价,全书因而兼具系统性、学术性和可读性。为增强可读性,每本书按照历史顺序提供了有代表性、典型性的图像资料一百余幅,以收图文并茂之效。同时,虽定位为普及性的大众入门读物,编写者也很注重学术性,对每一个艺术种类的历史,在历史分期叙述的大框架下,力求不但要把人文背景、艺术思潮、流派演变交代清楚,而且对代表人物、代表作品要给予重点介绍和分析。

世界艺术典故(下)

¥1.50

这套书既力求准确而简要地描述不同艺术门类的历史,又注重突出重点事件、人物和作品,希望能反映当前的学科发展水准,体现近的研究成果。文字上力求通俗、生动、晓畅,又强调对作品要有较好的艺术分析和准确的评价,全书因而兼具系统性、学术性和可读性。为增强可读性,每本书按照历史顺序提供了有代表性、典型性的图像资料一百余幅,以收图文并茂之效。同时,虽定位为普及性的大众入门读物,编写者也很注重学术性,对每一个艺术种类的历史,在历史分期叙述的大框架下,力求不但要把人文背景、艺术思潮、流派演变交代清楚,而且对代表人物、代表作品要给予重点介绍和分析。

多姿多彩的艺术文化(上)

¥0.97

历史对于整个人类,就像记忆对于我们每个人一样,它说明我们现在做的是什么,为什么我们这样做,以及我们过去是怎样做的。因此谁要想了解世界,就必须知道它的历史。

狂放粗犷的原始艺术(上)

¥2.80

历史对于整个人类,就像记忆对于我们每个人一样,它说明我们现在做的是什么,为什么我们这样做,以及我们过去是怎样做的。因此谁要想了解世界,就必须知道它的历史。

狂放粗犷的原始艺术(下)

¥2.80

历史对于整个人类,就像记忆对于我们每个人一样,它说明我们现在做的是什么,为什么我们这样做,以及我们过去是怎样做的。因此谁要想了解世界,就必须知道它的历史。

艺坛典故(下)

¥1.85

文学艺术卷:分为神话传说、历代诗歌、历代词赋、历代小说、历代散文、文学名著、文学名家、民间文学、书法与篆刻艺术、绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏曲艺术、民间艺术、工艺美术、艺坛典故等36分册来展现中国文学形式的丰富多彩与辉煌成就,描绘古代绚烂多彩的艺术殿堂。

艺坛典故(上)

¥1.85

文学艺术卷:分为神话传说、历代诗歌、历代词赋、历代小说、历代散文、文学名著、文学名家、民间文学、书法与篆刻艺术、绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏曲艺术、民间艺术、工艺美术、艺坛典故等36分册来展现中国文学形式的丰富多彩与辉煌成就,描绘古代绚烂多彩的艺术殿堂。

清华美术卷16:策展与中国当代艺术

¥19.99

张敢主编的《清华美术(卷16策展与中国当代艺术)》以“策展与中国当代艺术”为专题,希望通过吕澎、朱其、李公明、于洋、蓝庆伟等人的文章从学术角度探讨策展的历史与理论;而侯瀚如、胡斌、冯博一、陈孝信、鲁虹等人是活跃于中国当代艺术中的策展人,通过他们的亲身经历来揭示策展的操作过程和他们的策展理念;张晴、王璜生、王林、卢迎华、顾振清、冯斌和夏彦国等人重要的策展案例,有助于我们更深入地了解策展与当代艺术之间的密切关系。

艺术与科学13

¥16.13

东方画论中的“色彩”观念与西方绘画的“色彩”观念有着很大的区别。本文旨在把东、西方绘画中有关“色彩理解的历史的、文化的差异”纳入思考的范围,探讨东方画论与绘画表现中“色彩”理解的特色。

新编艺术概论(仅适用PC阅读)

¥15.00

提及艺术,通常我们会想到美术、音乐以及舞蹈、戏剧等等。然而,以艺术为后缀或将艺术作为定语的词汇要丰富广泛得多,比如时装艺术、摄影艺术、美容艺术、烹饪艺术、社交艺术、谈话艺术、园林艺术、茶艺、艺术设计、艺术体操、艺术人生等等。

文艺常识速查速记手册

¥12.97

本书以全国各院校历年文艺常识考题为基础,突出常考知识点,包括中外文学、电影、广播电视、美术、音乐、舞蹈、戏剧戏曲、曲艺杂技等。同时附有真题示例,有利于考生了解考题中知识点的考查方向和考查形式。

艺文私见

¥8.40

郁达夫(1896-1945)是五四时期性倩率真的小说家,其对西洋文学曾广泛涉猎,颇有见地,他的理论文字带着个人的才情又深具西方现代文学的知识背景。 本书所收三个文学专论,《小说论》1926年1月由上海光华书局初版,《戏剧论》1926年7月由上海商务印书馆初版,《文学概说》1927年8月由上海商务印书馆初版。虽然简略,但要言不烦,深得文学创作的要领。本书收取的作者其他单篇文章,取自作者不同时期的文集,可以看出作者的文艺见解,虽称“私见”,但不乏“公理”,均为研究新文学和郁达夫创作的重要资料。 为了尊重原作,除了个别标点及明显的排印错误外,本书的一些习惯用法及其措辞均依旧原文排印,其中个别不符合当下习惯者,请读者谅解。

艺术清华:清华大学美术学院造型艺术教师论文集

¥30.99

《艺术清华——清华大学美术学院造型艺术教师论文集》是为庆祝清华大学百年华诞而编辑的,本文集是由清华大学美术学院造型艺术专业教师们在多年的艺术教学和艺术创作实践中,对艺术理论、艺术创作和艺术教育所进行的深入思考和探讨,既具有学术深度,又对教学和创作实践具有指导作用。

听傅雷讲艺术

¥9.90

傅雷先生不仅是我国著名的翻译家,更是一位成绩斐然的文艺批评家,他在文学、美术、音乐等领域中精深独到的见解,给后学者众多启示。全书对于傅雷先生的各类文艺评论进行梳理,全面展示傅雷先生的艺术思想,美术绘画、文学评论、音乐鉴赏包括翻译理论、艺术教育等,立体的向读者呈现一位大师卓越的智慧。全书更已接近傅雷先生对于艺术史写作方式的风格,向读者展开一部巨幅的艺术画卷,带领读者在艺术的夜空下采撷美丽的星光。本书资料翔实、安排精当,还用小传和纪念文章串起傅雷先生起伏跌宕的一生。

科学与艺术·交叉与融合——2010科学与艺术国际研讨会论文集

¥18.40

本书是2010年科学与艺术国际研讨会的论文选。该研讨会由中国科学院科学传播办公室、中国科学院研究生院和北京市科学技术协会共同主办,由中国科学院研究生院人文学院和北京数字科普协会承办。诺贝尔奖获得者李政道为大会写了贺信。十多个国家的代表向大会递交了六十多篇论文,其中包含了许多精辟的论述与实践经验,内容涉及科学与艺术的关系、设计与建筑、新媒体等领域科学与艺术相结合的相关论述,这些论文有助于推动科学与艺术进一步走向交叉与融合。

清华美术.卷11,当代抽象艺术

¥19.00

《清华美术》自2005年面世,已经出版了10卷。在杜大恺先生的主持下,《清华美术》以严谨的学术面貌博得了同行的尊重和喜爱,在学界逐渐确立了威望。去年,我突然被告知要担任《清华美术》的主编,事后得知是杜老亲自举荐的,这让我觉得肩上的担子骤然重了。这种压力其实来自一种思维的惯性,那就是继任者一定要比前任做得好,否则就难免受到诟病。正在纠结中,突然得到张仃先生离世的噩耗。2010年2月21日上午10时,94岁高龄的张先生驾鹤西游,他不仅带走了一段珍贵的历史,更宣示了一个时代的终结。张仃先生对《清华美术》是寄予厚望的,他曾以篆、隶两种书体为之题写了书名。当我满怀崇敬地凝视张先生的两幅遒劲有力的书法时,突然感到释然了。毕竟,有那么多前辈和同道关心和支持着《清华美术》,我该感到欣慰才是,为什么总想超越呢?艺术世界随时代而变,用不同的视点,同样的努力,为人们呈现纷繁的面貌和观念,这就是价值和意义所在。今后的《清华美术》,将会继续保持其学术性,探讨国内外美术界的热点问题。同时,它还会为当代艺术家留有更大空间,使之成为展示艺术家风采的园地。

艺术与科学(卷九)

¥12.99

本卷以“地方性知识”及“佛教艺术”的研究为主题。“地方性知识”理论诞生于后现代主义及后殖民主义思潮之中,其主旨是关注文化的多样性。本卷编选了英国著名的科学史学家白馥兰从“技术绘图”角度对传统农耕时代的中国的重新审视的论文,国内学者冯恩学对俄罗斯远东南部古代艺术品与中国的联系和美国学者对云南青铜器金属科技的研究等论文均值得一读。“佛教艺术”部分则刊选了包括海峡两岸在内的中、日、韩三国学者的相关论述,详尽而深入。相信本卷会对相关领域的研究者有很大的启发。

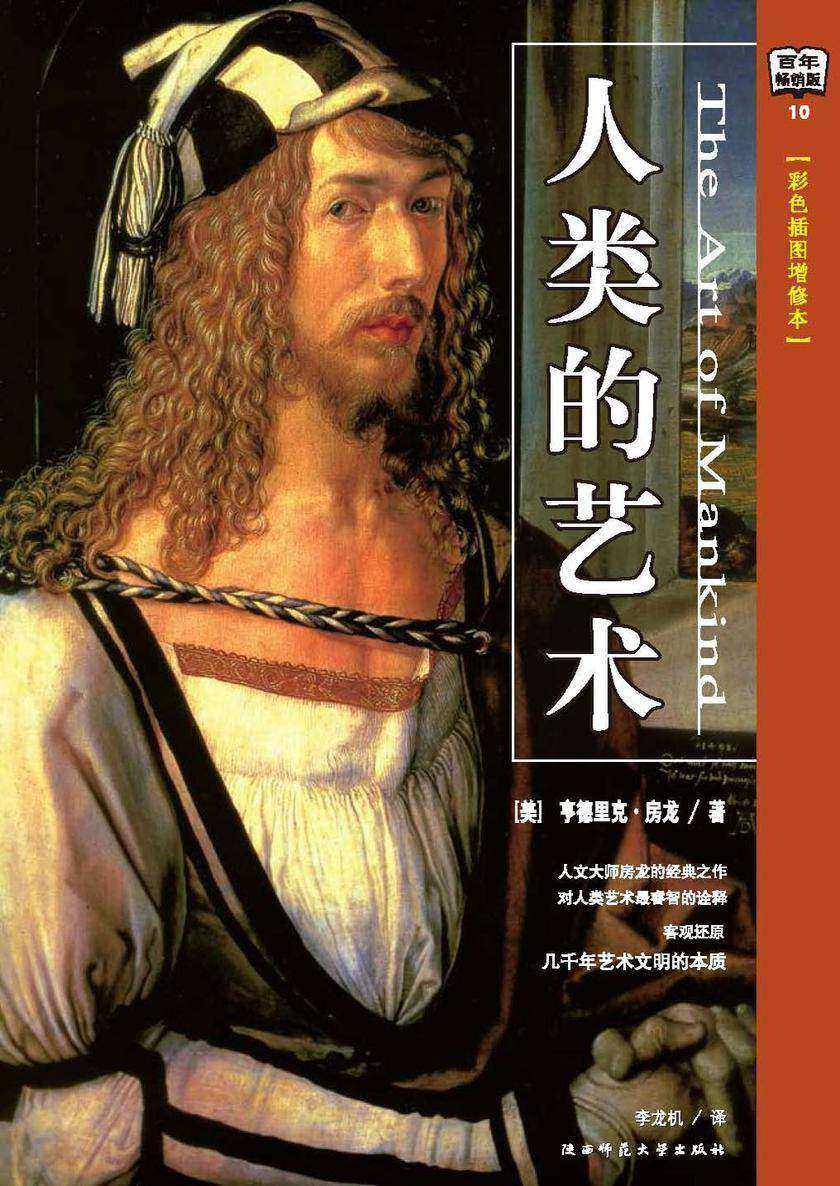

人类的艺术

¥12.00

这是一本写给两个看火车的乡村小孩子的书,它既不是艺术的教科书,也不是有关艺术的专著,而是通过清新、通俗易懂而又个人化的描述,把深奥的东西介绍给那些徘徊于艺术大门之外的人。全书涵盖了建筑、雕塑、绘画、音乐、戏剧,以及文学、舞蹈、服饰、工艺美术等几乎所有艺术领域,房龙以其深厚的历史知识底蕴,轻松自如地驾驭了如此丰富繁博的内容。与其他同类书籍不同的是,房龙坚持将艺术放到人类的政治、经济、社会等活动中加以探讨,体现出他一贯坚持的从全人类的高度来观察叙述人类文明的思想精髓。读者也因而在全面而清晰地了解人类艺术发展进程的同时,对艺术发展所赖以存在的人类社会也能有所洞悉。而且,本书在经典原著的基础上,选配数百位大师的经典作品,以丰富传神的视觉效果,加强读者对艺术直接与感性的认知,同时还增补了部分原著未曾提到的近现代绘画、建筑及音乐的发展概况。

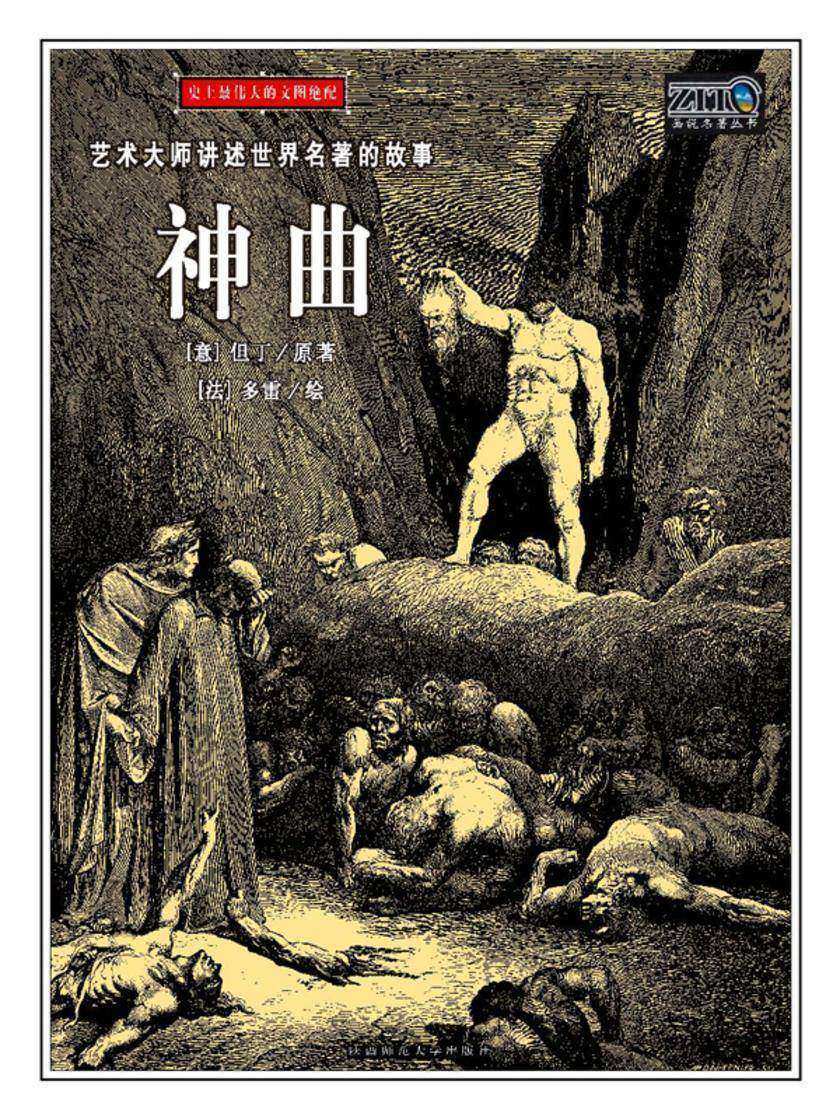

神曲:故事插图本

¥3.99

《神曲》是14世纪意大利著名诗人但丁的传世杰作。但丁是意大利中世纪的一位政治思想家、修辞学家、哲学家,也是世界上伟大的诗人和作家之一。他在因政治原因遭到放逐的流亡期间,完成了巨著叙事诗《神曲》。这是但丁个人的精神誓约,它描述了在古代诗人维吉尔的引导下,但丁遨游地狱和炼狱,后由他的情人贝雅特丽齐引导到达天国。它以诗的形式向我们展示了中世纪文化和知识的水平。《神曲》出版以来,一直是历代画家创作的灵感来源,无数著名的画家都为《神曲》做过插图,其中波提切利为《神曲》所做的全套彩色插图在很长一段时间内被视为不可逾越的高峰。

庞薰琹艺术与艺术教育研究

¥14.99

在清华大学美术学院艺术学博士后流动站工作是紧张而愉快的。 首先,我要感谢合作导师刘巨德教授及夫人钟蜀珩教授在学业和生活 上给予的帮助,刘巨德教授深厚的学养、宽厚的人品感染了我。记得 进流动站后不久,刘老师在繁忙之中特地抽出时间带我到常熟庞薰琹 美术馆查找资料,我在站的科研课题研究就此开始。庞薰琹美术馆的 吴文雄馆长及工作人员给予我们极大的支持,看作品,查档案、找文 献……在三天的时间里我们可以说是马不停蹄。一天清晨,吴文雄馆 长陪我们在虞山脚下的兴福禅寺小坐。江南12 月的清晨,湿润的空气 中有几分寒意,禅寺是格外的寂静,我们各人泡了一杯热茶坐在一湾 池水边。刘老师讲起他从庞薰琹先生学习的故事,也谈及庞薰琹、吴 冠中、张仃等老先生的艺术人生。他说:薰,香草名,有和暖、温和 的意思;荼,是一种苦菜,也指一种野地里的茅草白花,白花花一大 片,所谓如火如荼;它,是一种北方的蛇……刘老师从字义言及几位 老先生的艺术个性,娓娓道来,我一下子沉浸其中,并兴奋起来—— 原来中国文化里有如此多的玄机,它可以让人更通透地领悟艺术与人 生。这次考察,我获取的不只是研究资料,更拓宽了自己从事学术研 究的视野,从中国文化和中国艺术思想中寻找理论研究的问题,成为 我的研究兴趣点。我深感自己在中国传统文化方面省悟晚,知识薄, 只有尽自己的能力努力追吧!

艺术与科学(卷十)

¥12.99

本期以“中国古代图像研究”、“文化遗产理论”和“女性主义设计批评”为主要议题。其中王小盾先生从文献和民族学资料出发,对于饕餮的实质和饕餮图形的内涵,发前人所未发,新颖而独到。《汉代的器用与仙道》、《中国古代铺首的材质与功能》两文亦从不同角度对中国古代的器物及其构件设计进行了解读。女性主义设计与艺术的文章,对于国内设计艺术学界开展相关研究具有启示作用。世界遗产“突出的普遍价值”评价标准的演变的研究,对联合国教科文组织关于文化遗产评价标准在近三十年中的演变作了详尽的分析,这在国内外尚不多见。

购物车

购物车 个人中心

个人中心